MOZART SPIELEN

Ein Beitrag zur Diskussion über “Musikalischen Sinn”

Zum Beispiel bei Mozarts Sonate F-Dur, KV 332, I.Satz.

Was ist aus der Musik »ablesbar«, was wirklich darüber sagbar, wenn ich mir die Frage stelle: Wie soll ich das spielen?

Wo soll ich betonen, wie entsteht ein »musikalischer Sinn« und Zusammenhang? Was soll das überhaupt sein? Kann ich über musikalischen Sinn mit Worten der gesprochenen Sprache reden, ohne dass im Übersetzungsvorgang eine Eigendynamik der gesprochene Sprache das Ruder übernimmt und den Sinn bestimmt? Das wäre nicht nur sinn-los, sondern auch allzu einfach.

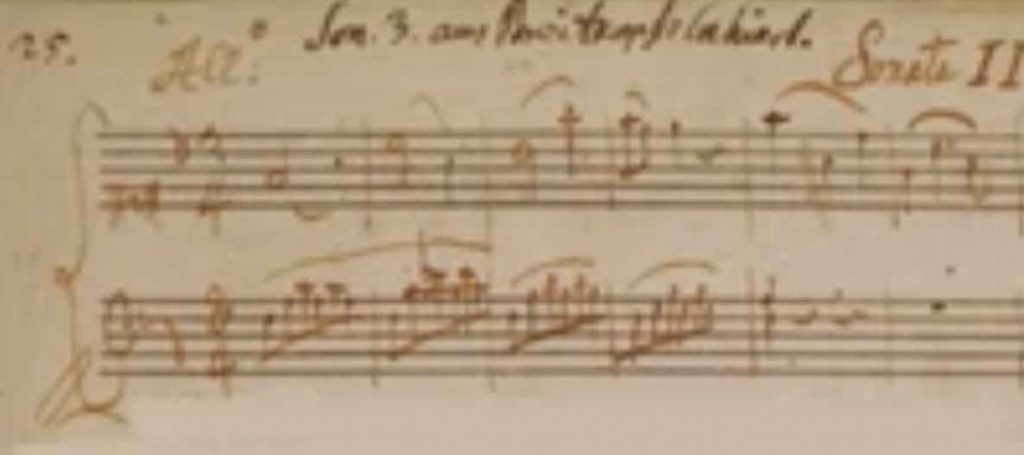

Sehen wir uns die ersten paar Takte an. Acht Takte. Die Bögen in der linken Hand, der Unterstimme, wenn sie denn original sind, sind andes gruppiert als die Oberstimme. Ein Blick auf das Manuskript: Ja, die Bögen sind original. Und originell. Nicht nur das, im 5.Takt ist von Mozart viel Tinte am Höhepunkt (f”) verwendet worden: Ich sehe, wie Mozart den Ton betont schreibt, den man betont spielen soll. Also zeigt Mozarts Notation und Handschrift, was nun wichtiger zu nehmen ist als anderes, und daraus ist Sinn ablesbar. Auch im Schwung der Schrift des “Anstiegs” f’-a’-c”-a’-b’-g”-f”, wie Heinrich Schenker sagen würde, ist Bedeutung (als Betonung) ablesbar. Aber es ist kein geradliniges, weiches Hinauf-Laufen zu dem f” wie es fast immer zu hören ist, sondern eher in kleinen Serpentinen gewunden[efn_note]Eine ausführlichere Analyse zu einem späteren Zeitpunkt sei versprochen![/efn_note]. Warum scheinen mir die »Zielpunkte« von diesen melodischen Phrasen auf jeweils den 2.Takt zuzusteuern? Sind es auftaktig gedachte Taktgruppen? Sind es „synkopisch“ verschobene Ziele? Die Bögen wollen Artikulation, wollen eine »Klangrede«, von der schon Nikolaus Harnoncourt sprach. Ja. Eine Rede im Klang, auf alle Fälle. Aber: Wie? Entsteht gemeinhin beim Sprechen über Musik der angebliche Sinn doch nur in der Be-Sprechung der Musik, die aber für sich wortlos bleibt, und in dieser geoffenbarten Differenz zum Eigentlichen weiterhin kein Sinn der Musik sich zeigt? Wie aber könnte Musik über Musik “sprechen“?

Nochmals zum Notenbild, zur Notation des Stücks:

Was sagen mir die Artikulationsbögen? Ich sehe bei Mozart immer wieder Stellen in der Art von »Seufzern«, als Betonungen zu Auflösungen gehende Bewegungen”, Gesten, Gestalten. Immer wieder sind solche “angeseufzten« Töne, die »gemeint« sind, Ziele, zu denen man „hinspielen“ soll, dynamisch, intentional, aber nicht „hinlaufen“, also ohne Tempobeschleunigung, die Gesten ausführen, vervollständigen, keine zwei Töne oder verschiedene einzelne Töne spielen, sondern diese emotiven Gesten hervorbringen, widergeben.

Dann wieder Unterbrechungen, Atemholen, manchmal auch ein Langsamer-Werden, ein Rallentando, um wieder neu einsetzen zu können. Schließlich noch ein anderes, das unregelmäßige, fast keuchende oder schnapp-atmende Herausstossen von verschieden lang verbundenen Tongruppen, unregelmäßig wie im Sprechen. Oft in „zweiten Themen“ von Sonaten. Sie wirken kurzatmig und hastig. Ist es ein Kontrast zu dem mit dem Brustton der Überzeugung ausgestossenen „ersten Thema“? Ist es eine fixe Idee Mozarts? Will er damit etwas sagen?

Das ist aber nur die »Oberfläche« dessen, was direkt gestaltbar ist. Das also, was unmittelbar in den Noten „steht“: Bögen, Dynamik-Anweisungen. Darunter, in den rhythmischen Konstruktionen, Taktgruppen, Harmonischen Bewegungen, den formalen Abschnitten, die sich bilden, durchaus auch durchzogen von einer Dynamik, wie sie Heinrich Schenker in seiner Stimmführungstheorie beschreibt, zielgerichtet bis ans Ende des Stücks auf der Tonika, mit dem Tonika-Ton in der Oberstimme, der Melodie. Ja: Immer ist da eine Melodie bei Mozart. Bei C.P.E. Bach kaum, auch wenig bei J.S.Bach – Melodien ergeben sich dort wie aus den Harmonien kondensierend, aber nicht sie begleitend. Was für ein fundamentaler Unterschied!

Das „Melodische“ bei Mozart ist für mich nichts anderes als der „Mund“ des Menschen: Sprechend, mitteilend. Alle verbale Kommunikation erfolgt aus dem Sprechen des Mundes. Das ist die Melodie. Der Mund ist der Ort der Hörbarwerdung eines gedanklich artikulierten Textes und nicht der Ort der Artikulation. Es geht nicht um das Absetzen, Binden, Langsamer-Werden als solches, sondern: Diese Unterbrechungen und Bindungen bestimmen den musikalischen Sinn, der sich mit einem vorsprachlichen Sinn, der Intention dessen, was wir sagen wollen, deckt.

Saturday, November 14, 2020 at 4:03 PM